最近よく本を読んでいて、ふと

「もっと本が読めるようになりたい」

「質が高い読書がしたい」

と思うようになってきました。そんな中で出会ったのがこの一冊です。

戦略読書(三谷宏治著:ダイヤモンド社)

(引用:http://www.mitani3.com/books/)

GWにブックオフの20%キャンペーンをやっていて、買ってしまいました。

読んでいてすごく印象的だったフレーズがあったので紹介せずにはいられませんでした。

みんなと同じ本を読んでいたら、みんなと同じことを言うようになった。

少し長いですが、引用します。

自分が読書(何をどう読むか)に大きく影響を受けている、と初めて気が付いたのは、社会人2年目の頃でした。

それまでSFにせよ、新聞(中1からずっと2紙以上を読んでいる)にせよ、司馬遼太郎の『竜馬がゆく』にせよ、読んでいたのはただ「楽しいから」でした。私にとって読書とはほぼ純粋にエンターテインメントであり、テレビと変わらない存在でした。

結果として「国語が超得意な理系学生」にはなってしまいましたが、それだけ(=本好きだと読解力が上がる)のことだと思っていました。

でも違いました。

ある日職場で、初めて人と意見が被りました。

「○○って××だよね」と、同僚と口に出してしまったのです。その内容までは(あまりに昔すぎて)覚えていませんが、まあ、実に凡庸な意見ですが二重のショックでした。

「他人と同じこと」「ツマラナイこと」しか言えない経営コンサルタントなんて、存在意義はありません。いや、それ以前に、私自身、ただただ恥ずかしく悲しく感じました。「面白い視点でものを言う」ことこそが価値(それで採用もされたらしい)だったのに、そんなツマラヌ存在になってしまっていたのかと。

そうなってしまった理由は簡単でした。その前の1年半、人と同じものを読み続けていたためでした。

社会人経験もなくMBAも持たない学卒若手コンテルたんとが、その弱点を埋めるため、必死に本を読みました。城山三郎らのサラリーマン小説を100冊、そして、ビジネス基礎本を100冊以上。雑誌も「日経ビジネス」やらのビジネス系ばかりを月何誌も。

そんな生活を1年半続けていたら、すっかりそれに染まって、人と同じ反応する凡庸なコンサルタントができあがっていた、というわけです。

人の体が食べるものからできているように、人(の精神)は読むものからできているのだ、と理解しました。

(引用:戦略読書 ( 三谷宏治著:ダイヤモンド社)p.19より)

この部分を読んだ時に自分自身とても焦りを感じました。もっと読む本を吟味して選んでいかねば、と。

読むものを戦略的に選択する。

人は読むものからできている。食べ物についてはそれなりに気を使っていますが、読むもの(本)については、特に意識せず読みたいものを読んでいた自分がいました。

「あ、このタイトルちょっと気になるな。読んでみよう」

「この人がおすすめしているから、試しに読んでみよう」

こんな感じで読書をしていました。でも、これからはその読書を辞めようと思います。

こうなりたい、という自分の理想から逆算して読むべきものを読む。

もちろん本書にも書かれていますが、「偶然出会った本」は大切にします。

友達からおすすめされた本や、たまたま本屋で出会った面白そうな本は読んでいきますが、それにプラスでなりたい自分になるための本(読みもの)を戦略的に選択していきたいと思います。

せっかくなので、備忘録も兼ねて本の中身も簡単に要約しておきたいと思います。

戦略読書に書かれている「戦略的に読書する方法」は大きく3つです。

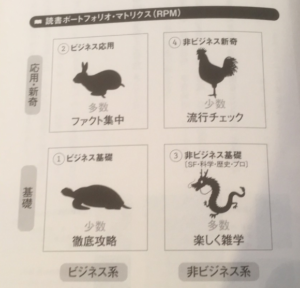

戦略読書をする方法1:読書ポートフォリオ

戦略読書では、経営と同じ考え方で行います。つまり「個別的」で「動的」な「資源配分」します。

くだけた感じに言うと、「他者と差別化できる読書」を「タイミングよく」していくみたいな感じです。

(引用元:戦略読書/三谷宏治著のp.35より)

まず、読書という行為を4つの象限に分けていきます。横軸はビジネス系(本業)かどうか、縦軸は応用か基礎なのか。その軸に沿って4つに仕切られたマトリクスごとで読書を管理していくイメージです。

そして時間とともに各象限の読書量の割合を変えていくことで戦略的な読書を行います。

最初は基礎をがっつり固める。古典的ベストセラーを読んで基礎固め。その次に基礎につながる応用を読む。慣れてきたら他の分野にも幅を広げ面で捉える。さらには、面ではなく他の点(おすすめ・偶然の出会い)からも読書をし、空間で読書を捉えるイメージでしょうか。

こうすることで、まず基礎固めでできたものが基盤となり、読書が早くなるそうです。ビジネス応用で読む読書は基礎で得た知識が8割:新規内容が2割だったりするらしく、基礎の内容があるからこそスラスラ効率よく読書ができ、知識の吸収ができます。確かに理にかなっている…。

このように何をいつどう読むかについて戦略的に読書していくことが、自らのキャリアを磨き、しなやかでレジリエント(強靭)なキャリアを手に入れられるようになるんだとか。ふむふむ。

戦略読書をする方法2:各セグメントで読み方を変える

それぞれ4つの象限ごとに読み方を変えると戦略的に読書ができます。

①ビジネス基礎:少数の「古典」を熟読吟味する。一部は重読して土台にする。

→昔からのベストセラー(厚い本)をじっくり読んで基礎を固める。

②ビジネス応用:荒読みや斜め読みで「ファクト」を集める。フレームワークはたくさん知ってもムダ

→フレームワークをいくつも知っても使えるのは2,3個だけ。それならファクト(事実)に目を向けて、物事を動かす本質を知る。

③非ビジネス基礎:「異ジャンル」は斜め読みで本質を得る。

→点と点はつながるのではなく繋げる。思わぬところで役に立つ。

④非ビジネス新奇:基本斜め読みで、刺さったら熟読する。

→広げる。知識ではなく、自分の興味の領域を広げる。

このような形で、各象限ごとに読み方を変えることで効率的に読書ができます。

特に大切なのは①でしょうか。分厚くていつもは軽減する本でも、その本で基礎を固めることで他の同じ分野の本が格段に読みやすくなるそうです。

戦略読書する方法3:発見的読書法

読書をしていく上で、大量の本を読んでもうまくいかせていない人、少量の本から学びを得て活かせている人がいますが、その違いは、以下の5つの読書法を意識して行うことで質を高めることができると著者は説きます。

①対比:過去や他業界と「対比」して大局観を持つ

→対比するには基礎が大切。ビジネス基礎本をベースに物事を対比する。

②反常識:これまでの当たり前を覆した「反常識」を見つける

→当たり前と違うことには理由がある。その事実がなぜ起こったかを考える。

③数字:徹底的に「数字」にこだわる

→四則演算で良いので、数字を読む。特に重みと差に注目する。

④一段深く:人より「一段深く」まで調べる

→ネットならキーワードで20ページくらい流し読み。人に聞いてみる(バイアスに注意)。

⑤抽象化:得たものをちょっと「抽象化」して考える、覚える

→共通点をまとめてネーミング。あるものではなく「ないもの」に目を向ける。

どれも一つ一つは単純なものですが、かけ合わせると戦略的な読書ができ、読書によって得られるものも変わるそうです。

ますますこれを使って読書をしたくなってきました。

「戦略読書」は読みたい本を示してくれる本

上に述べたような戦略的な読書法だけでなく、具体的な本の名前がいくつも書かれており、このビジネス基礎でこの分野ならこの本、といったところまで書いてくれているので、読んでいるだけで読書欲を掻き立てられます。

また、著者自体の読書量が半端なく、小学校の頃に1週間で30冊SFと科学書を読んだこともあるなかなかの(良い意味で)変態です(笑)

普段同じような分野の本を読んで、刺激が足りない人や、本を読んでみたいけどどんな本を読んでみたら良いかわからない人などには特におすすめです。

ちなみに400ページくらいある分厚い本ですが、紙一面に文字が書かれている訳ではなく、下に本の事例とかを載せていたりするのと、文章自体読みやすいのでスラスラ読めると思います。

ぜひ、読書に迷ったら読んでみてください。

さー、どんどん読書するぞー!

前の記事

次の記事